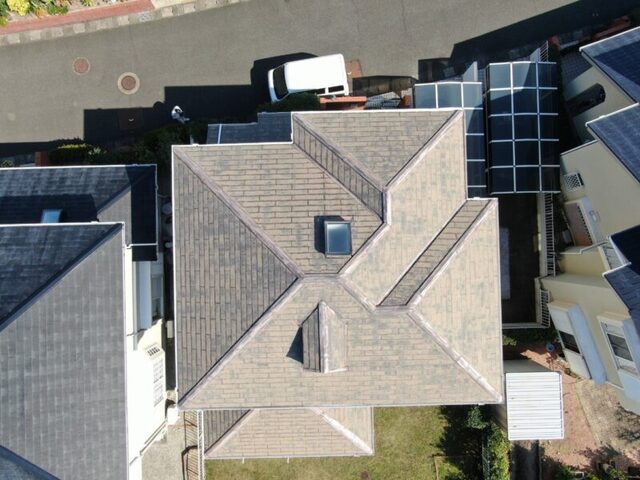

屋根の棟の修理方法や費用相場は?メンテナンスのタイミングも解説

2025.11.01 (Sat) 更新

屋根の棟部分(屋根面同士が合わさる頂点の部分)が傷んだり、劣化したりしている場合は修理する必要があります。

しかし、どのような修理を行うのか、費用はいくらかかるのかイメージしにくい方も多いのではないでしょうか。

屋根の棟には棟瓦と棟板金の2種類があり、修理方法は劣化状況によって異なります。

劣化を放置しておくと住宅全体に悪影響を及ぼす可能性もあるため、適切に修理を行うことが大切です。

本記事では、屋根の棟の修理方法と費用目安を紹介します。

メンテナンスするタイミングや修理すべき劣化サインも解説しているため、参考にしてください。

屋根の棟の修理方法

屋根の棟の修理方法は主に5種類あります。

・釘の打ち直し

・貫板の交換

・棟板金の交換

・漆喰の補修

・棟瓦の積み直し

それぞれの修理方法について詳しく解説します。

釘の打ち直し

棟板金の浮きやガタつきなどは釘の打ち直しで補修します。

釘は温度変化や振動で経年とともにゆるんでしまいます。

釘の打ち直しは固定力を回復させるための応急処置として有効です。

放置すると隙間から雨水が浸入したり、強風で棟板金が飛散したりする危険性が高まります。

釘の打ち直しは、大きなトラブルを未然に防ぐための重要な初期メンテナンスです。

貫板の交換

棟板金の浮きや変形が著しい場合、下地である貫板の交換が必要です。

通常、貫板は木材でできているため経年劣化による腐食が避けられません。

棟板金の浮きや強風による飛散の直接的な原因になります。

修理では既存の棟板金を剥がし、腐食した貫板を撤去して新しく設置するのが一般的です。

近年では、耐久性を高めるために樹脂製の貫板を使うケースも増えています。

棟の安全性を長期的に確保するために有効な修理方法です。

棟板金の交換

棟板金自体にサビによる穴があいていたり、大きな凹みや変形が見られたりする場合は交換が必要です。

棟板金そのものを新しいものに取り替えることで根本的な解決ができます。

損傷した棟板金は防水機能を果たせず、雨漏りの直接的な原因になりかねません。

下地である貫板の腐食を早めてしまうことにもつながります。

工事では劣化した古い棟板金と貫板をすべて撤去し、新しく設置したらビスで確実に固定します。

漆喰の補修

瓦屋根の棟に見られる漆喰のひび割れや剥がれは、詰め直しまたは塗り増しで補修します。

漆喰の補修は、棟の防水性と瓦の固定力を維持するための重要なメンテナンスです。

漆喰が劣化してできた隙間から雨水が浸入すると、内部の土が流れ出し雨漏りの原因になります。

棟瓦のずれや崩れにつながる可能性もあり危険です。

補修方法は「詰め直し」と「塗り増し」の2種類があります。

詰め直しは、劣化した漆喰を取り除き新しい漆喰を詰める方法です。

軽微な劣化なら、既存の漆喰の上に塗り重ねる塗り増しを行う場合もあります。

棟瓦の積み直し

棟全体がゆがんでいたり、瓦が大きくずれたりしている状態なら、棟を一度解体して組み直す積み直し工事を行います。

漆喰だけでなく、構造的な部分で問題が起きている可能性があるためです。

放置すれば棟が崩落する危険もあり、大規模な雨漏りにつながります。

工事では棟瓦をすべて解体し、瓦をまっすぐに積み直して漆喰で固定します。

棟の強度・防水性・美観を根本から回復できる点がメリットです。

屋根の棟の修理費用の相場

屋根の棟の修理費用の相場は次のとおりです。

・棟板金の交換:4~20万円

・漆喰補修:4~30万円

・棟瓦の積み直し:4~66万円

・釘の打ち直し:1.5〜20万円

・貫板の交換相場:1メートルあたり5,000〜10,000円

※上記金額に足場代など諸経費が別途で必要

劣化の度合いや屋根の状態によって異なるため、費用はあくまで目安です。

業者へ見積もり依頼をし、正確な金額を把握する必要があります。

屋根の棟をメンテナンスするタイミング

屋根の棟をメンテナンスするタイミングは、棟板金と棟瓦で異なります。

適切な時期にメンテナンスできるよう、参考にしてください。

棟板金

棟板金は10〜15年を目安にメンテナンスを行います。

棟板金は常に紫外線や風雨の影響を受け、板金を留める釘がゆるんだり、継ぎ目のコーキングが劣化したりするからです。

隙間から雨水が内部に浸入すると、下地である貫板の腐食につながります。

釘の浮きといった軽微な不具合であれば、打ち直しやコーキングの増し打ちで対処可能です。

しかし、下地が腐食して固定力が低下している場合は、強風で飛散する危険性があります。

下地から一新する交換工事を行うのがおすすめです。

棟瓦

棟瓦は20〜30年を目安にメンテナンスします。

瓦自体は長寿命ですが、漆喰や内側にある葺き土は経年劣化が避けられません。

20〜30年を経過すると棟を支える力が弱まってしまいます。

漆喰のひび割れは部分的な詰め直しで対応できます。

しかし、葺き土が痩せて棟全体に歪みや瓦のずれが生じている場合は、一度解体して組み直す積み直しが必要です。

頑丈な瓦でもメンテナンスせずに放置すると、棟の崩壊など深刻な事態をまねく可能性があります。

長く安心して暮らすためにも、定期的なメンテナンスが重要です。

屋根の棟を修理すべき劣化サイン

屋根の棟を修理すべき主な劣化サインを紹介します。

・棟板金に浮き、ずれが生じている

・棟瓦がずれている

・漆喰が剥がれている

放置すると、思わぬ被害につながるおそれがあるため詳しく解説します。

棟板金に浮き・ずれが生じている

棟板金が浮いたりずれたりする主な原因は、下地が雨水で腐食し釘の固定力が失われているためです。

さらに隙間から雨水が浸入すると、雨漏りや下地の腐食が進行します。

台風などの強風で板金が剥がれて飛散すれば、近隣の家屋や通行人に被害を及ぼす可能性もあります。

被害が拡大する前に業者へ点検を依頼し、釘の打ち直しや交換工事を検討するのがおすすめです。

棟瓦がずれている

棟瓦のラインが波打っていたり、瓦が明らかにずれていたりする場合は修理が必要です。

瓦を固定している漆喰の劣化や、内部の葺き土が雨で流出したことによる、瓦の固定力が失われたことが原因です。

隙間から雨水が浸入すると雨漏りを引き起こすだけでなく、瓦が落下する危険性も高まります。

放置すれば棟全体の崩壊につながるおそれもあるため、ずれや歪みを見つけたら、早急に業者へ相談する必要があります。

漆喰が剥がれている

棟瓦の隙間を埋めている漆喰の剥がれや、大きなひび割れは修理を検討すべき劣化サインです。

漆喰は棟内部への雨水浸入を防ぐ役割を担っています。

漆喰が劣化して剥がれると瓦の固定力が弱まり、ずれやガタつきが発生します。

隙間から雨水が入り込めば雨漏りにつながりかねません。

大きなトラブルへ発展すると大規模工事になり、修理費用もかさみます。

漆喰の劣化を見つけたら、早めに詰め直しなどの補修を行うことが大切です。

屋根の棟ごとの屋根の種類

屋根の頂点を守る棟は、屋根材に合わせて「棟瓦」と「棟板金」に分けられます。

棟瓦は、のし瓦を何層にも積み重ね、漆喰で固定して形成された瓦のことです。

屋根全体のデザインに重厚感をもたらすパーツで、日本瓦や洋瓦といった瓦屋根に使用されます。

一方、棟板金はスレートやガルバリウム鋼板などの金属屋根に採用される板金の部材です。

下地の木材に、加工された金属板を被せて固定します。

軽量な屋根の頂点に取り付け、雨漏りを防ぐ役割を担っています。

屋根の棟は定期的なメンテナンスと適切な修理が必要

屋根の棟は常に風雨に晒されるため、経年劣化が避けられません。

棟板金の浮きや釘の抜け、棟瓦のずれや漆喰の剥がれなどは、修理が必要な劣化サインです。

「まだ大丈夫」と、放置すれば雨漏りはもちろん台風などで部材が飛散し、二次被害につながる危険があります。

屋根の棟の修理は業者の点検と適切な工事が不可欠です。

住宅を守るためにも、信頼できる業者へ修理してもらいましょう。

▼関連リンク

無料診断依頼

無料診断依頼